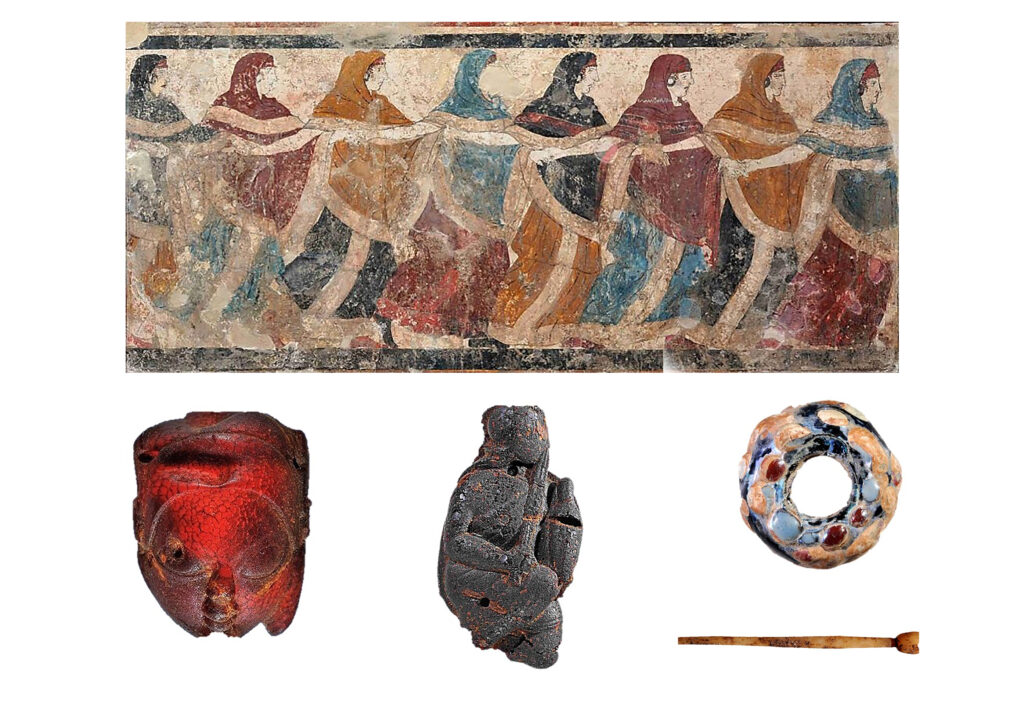

C’è un filo che collega la Puglia alla Francia, in particolare Ruvo di Puglia a Parigi. Un filo intessuto dall’arte delle ceramiche antiche, per cui Ruvo era famosissima nell’Ottocento e che attraversa secoli fino ad arrivare nei più prestigiosi musei archeologici, francesi e d’Europa. Il racconto della storia e dei percorsi archeologici dei manufatti è stato oggetto di un progetto di ricerca internazionale e poi confluito nel libro “Rubi antiqua. Scavi, Collezioni, Musei. Fama e fortuna delle antichità di Ruvo nell’Europa ottocentesca” (Edipuglia), a cura dell’archeologa Daniela Ventrelli.

Un progetto importante che vede la collaborazione di diversi enti a vario livello dalla Puglia alla Francia, come nasce l’idea di questo preziosissimo lavoro?

“L’idea è nata durante il mio primo post dottorato a Parigi, tra il 2012 e il 2013, dove ho conosciuto alcune colleghe che si occupavano della nascita delle collezioni francesi di antichità e che analizzavano in particolare le provenienze di reperti archeologici confluiti nelle vetrine del Museo del Louvre. Sapevamo che Ruvo di Puglia era ‘nel mirino’ di alcuni tra i più noti collezionisti francesi sin dai primi anni dell’Ottocento ed io avevo accesso a volumi antichi, manoscritti e altri documenti appartenenti alla famiglia Jatta di Ruvo che potevano essere un punto di partenza per analizzare quanto fossero stretti i legami tra queste due realtà, quella francese e quella ruvese. Da questo desiderio di conoscenza e di ricostruzione storica nasce Rubi antiqua. Un progetto corale, che ha preso forza nel tempo attraverso la costruzione di una solida rete di partner scientifici italiani ed esteri”.

Perché sono tanto importanti i vasi di Ruvo?

“Nell’Ottocento erano molto desiderati essenzialmente per motivazioni di ordine estetico: erano bellissimi, nella forma e nella decorazione, e spesso rappresentavano nell’iconografia varianti di un mito o di una storia afferente alla letteratura greca meno nota eppure conosciuta dai ceramografi apuli di fine V e di IV secolo a.C. Una conoscenza e una capacità interpretativa che stupisce ancora oggi, immaginiamo nel XIX secolo! E stupiva a tal punto che si riteneva pressoché certo che Ruvo fosse d’origine greca. Noi oggi, invece, sappiamo che Ruvo era una città indigena, terra di confine tra Daunia e Peucezia in epoca preromana, ma la ricchezza straordinaria delle sue necropoli e dei suoi rinvenimenti, specialmente dei vasi apuli con decorazione a figure rosse, ancora oggi non sono state del tutto chiarite”.

Come si è sviluppata la ricerca, quali sono state le fonti?

“Dopo un periodo di raccolta di tutte le fonti edite e della bibliografia più recente, siamo partiti dagli archivi pubblici in Italia e in Francia. Abbiamo spogliato i periodici ottocenteschi più importanti e visionato i carteggi privati dei protagonisti del tempo, in particolare quelli tra le autorità napoletane (nel Ministero degli Affari Interni) che si occupavano del ‘comparto’ antichità e i corrispondenti locali nella zona di Bari e di Ruvo, comprese le forze di Polizia, obbligatoria sui cantieri di scavo dal 1824 proprio per arginare una ‘frenesia’ di antichità senza limite. Abbiamo indagato poi nell’archivio storico del Museo archeologico di Napoli, all’epoca “Real Museo Borbonico”, il cui primo direttore fu proprio un illustre pugliese, il marchese Michele Arditi. Fondamentale, quindi, è stato l’accesso a due archivi storici privati: quello della Famiglia Jatta di Ruvo di Puglia e quello del potentissimo duca di Blacas d’Aulps, ambasciatore straordinario di Francia a Roma e Napoli, a varie riprese, tra il 1815 e il 1830”.

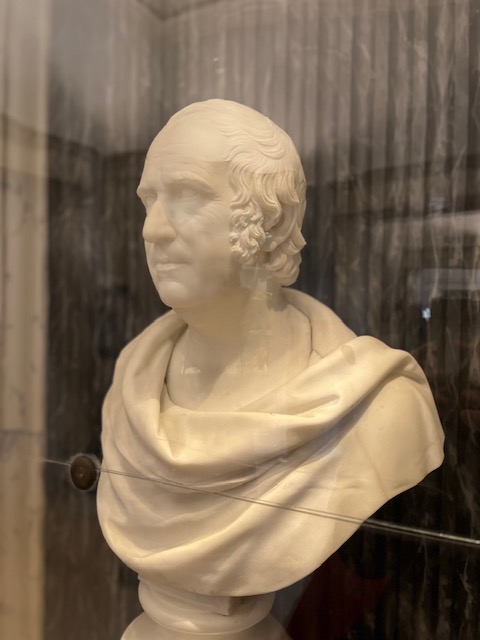

Il marchese Michele Arditi di Presicce riveste un ruolo speciale, qual è stato il suo contributo?

“Il Marchese Michele Arditi ha avuto un ruolo decisivo nella salvaguardia delle antichità delle province del Regno di Napoli. Molto presente nei documenti analizzati, Arditi rispetto ad altre figure con cui collaborava (per esempio il ministro Nicola Santangelo), era meno coinvolto nel collezionismo privato e quindi più equilibrato, più attento. Era un uomo eccezionale, dotato di quella che noi oggi definiremmo una ‘vision’ che nel 1808 lo portò a ideare un ‘sistema museale decentrato’ per proteggere e valorizzare le antichità di ogni regione del Regno di Napoli. Un progetto mai attuato, ma che conteneva una grande forza di significato e che a giusto titolo è stato considerato un documento importante per la nascita dei musei provinciali italiani. Arditi interviene direttamente nei ‘fatti’ ruvesi, chiede conto di scoperte importanti che non arrivano (come invece dovevano per ‘legge’), al museo reale e si disperdono, finendo principalmente all’estero, cerca di limitare questa dispersione ed è in stretto contatto con i principali protagonisti della nostra storia, anzi ne è parte integrante”.

Come proseguirà il lavoro?

“Dopo la pubblicazione del volume e un rinnovato entusiasmo non solo personale per uno studio che, oggettivamente, ha potuto realizzarsi in un arco molto limitato di tempo (solo 4 anni) a fronte della vastità delle linee di ricerca da affrontare, mi sto dedicando all’ideazione del “sequel” di Rubi antiqua che possa contare su una rete ancora più ampia di partner scientifici, con obiettivi precisi e di più rapida realizzazione. L’obiettivo è ricostruire e definire il ruolo della città di Ruvo e dei suoi protagonisti (tra Bari, Ruvo, Presicce, Napoli, Parigi e altre capitali europee) nella storia del collezionismo di antichità ottocentesco e perché no scoprire anche qualche provenienza più certa per alcuni dei nostri capolavori tra vasi, terrecotte, bronzi e ori, presenti nei più prestigiosi musei (o collezioni private edite) esteri”.

Ilaria Lia

Lascia una risposta